【導讀】近兩年來,跨境電商在政策推動下疾速生長,相對于跨境進口電商,跨境出口雖然占據了整個跨境電商貿易的主要部分,但多年來并沒有被真正重視。國家對于跨境出口的政策導向目前僅停留在默認合法化階段,未來亟需制定具體政策解決當前困局。

電商攻堅戰

互聯網以裹挾之勢席卷進入消費領域,為人們提供便利,也為身在其中的企業帶來深刻沖擊與思索。數據顯示,僅2015年上半年,中國電子商務交易額已達7.63萬億元。面對這個巨大并不斷成長的市場空間,本報記者分別從跨境電商、傳統商超、物流配送角度,闡述它們如何打響這場攻堅之戰。

2016年一開年,國務院常務會議便審議決定擴大跨境電商綜合試驗區試點,并公布第二批國家跨境電商綜合試驗區城市。近兩年來,跨境電商在政策推動下疾速生長,但又僅限于跨境進口電商,對于體量大得多且牽動外貿制造行業發展的出口跨境卻遭冷遇,由此衍生出的問題也日益顯露。

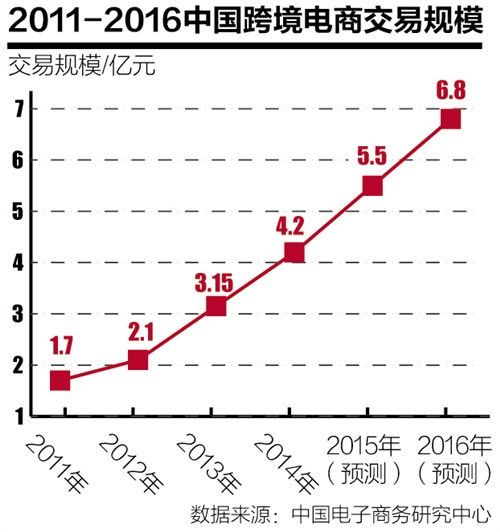

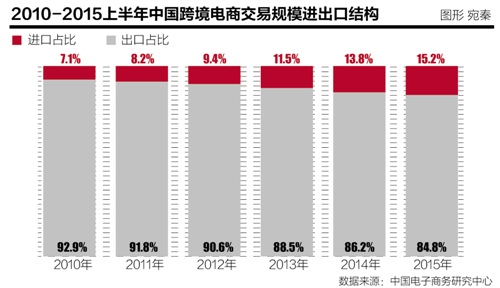

中國電子商務研究中心最新監測報告顯示,去年上半年,中國跨境電商交易規模為2萬億,同比增長42.8%,占我國進出口總值的17.3%。其中,出口占比達到84.8%,進口比例15.2%。

政策扶持失衡

近年來國家出臺了諸多針對跨境進口電商的扶持政策。以目前實行的行郵稅為例,由于大多數商品稅率大約只有10%,并享受50元的免稅額,這使得跨境電商比一般貿易更具吸引力。加上自2014年開始國家不斷增加跨境電商進口試點城市,各試點城市又相應出臺扶持政策,短短兩年間便讓跨境電商有遍地開花之勢。

目前,包括京東、天貓、蘇寧、1號店、聚美優品、當當網等電商巨頭已先后涉足跨境電商領域。據商務部統計,我國跨境電子商務企業已超過20萬家,平臺企業超過5000家,行業競爭日趨激烈。

“這些政策確實有利于跨境電商的發展壯大,但同時也帶來了不少問題。”廣東省網商協會秘書長黃子榮接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。由于參與者眾多,且大部分進口商品都集中在母嬰、日化、奢侈品等類別,導致行業中掀起了“價格戰”。

多位業內人士表示,對于價格遠低于與其官方價格的“跨境商品”,消費者要認真辨別真偽。

“價格戰”除了帶來假貨問題外,在目前國內較為流行的O2O跨境進口電商業態中,也出現了以完稅商品充當跨境商品的騙局。黃子榮認為,這進一步加劇了跨境進口電商與一般進口貿易的不公平競爭。

在黃子榮看來,相對于跨境進口電商,跨境出口雖然占據了整個跨境電商貿易的主要部分,但多年來并沒有被真正重視。

“僅僅是陽光化這一問題,至今還沒有具體政策落地。”黃子榮表示,跨境出口自2009年起步,但由于一直沒有解決稅制問題,最后都變成郵政系統在幫助這類“商品”進行陽光化運輸,這不僅使國家流失了稅收,出口國當地也會以“傾銷”為由進行各種干預。

“還有問題就是商品賣掉了,但錢回不來,于是出現了地下錢莊產業鏈條。”黃子榮認為,國家對于跨境出口的政策導向目前僅停留在默認合法化階段,未來亟需制定具體政策解決當前困局。

跨境出口平臺門檻提高

在“跨境電商”一詞尚未走紅之前,就已經有大批賣家在eBay等海外平臺售賣廉價的“中國制造”。只要懂外語、有貨源,在eBay上開個店,就可以把極具價格優勢的電子產品、汽車配件等銷售給海外消費者。

“但這樣中國的跨境電商品牌很難在海外做好做大。”黃子榮說。隨著跨境電商的發展,個人賣家(C2C或C2B)正在讓位給品牌企業(B2C或B2B)。

eBay曾經是很多第一批跨境電商玩家的“發家之地”,但許多賣家利用eBay最初審核機制不嚴、國際物流周期長等特點,在該平臺賣假貨甚至欺詐,導致eBay的政策開始逐漸傾向于大賣家。一位在eBay上經營汽車車標且有十年店齡的跨境電商從業者小張告訴記者:“許多個人賣家擾亂了eBay上的正常秩序,eBay去年進行了大清洗。現在的平臺門檻比之前高了太多。

”而一向以審核機制嚴格著稱的亞馬遜,對不具備競爭力的產品和品牌根本不會列為目標客戶。阿里旗下原本定位于C2C的“速賣通”,在去年年底升級,轉型做B2C。推出精品館,剔除部分賣家,希望打造一個生態圈,像亞馬遜一樣做精品,鼓勵更多品牌進駐。

“這意味著跨境電商平臺門檻提高。”黃子榮告訴記者。“從行業來看,這是一種必然趨勢。價格戰到今年逐漸轉變為依靠質量與品牌,才能讓跨境電商更加健康地發展,提高消費者忠誠度,從而在海外市場更容易立住腳跟。

”對于眾多本地傳統外貿企業而言,跨境電商大熱和平臺門檻提高既意味著機遇,同時也意味著巨大的挑戰。

一方面,許多外貿企業習慣了被動接受下單生產,無論客戶、渠道、品牌,甚至知識產權都掌握在別人手中,缺少直接面對海外消費者的機會,無論在客戶消費習慣,還是管理電商渠道方面都缺少知識儲備。因而要經歷一個長期的探索過程。

另一方面,相對國內電商而言,跨境電商鏈條更長。支付、通關、物流任何一個環節都可能成為交易的絆腳石。例如建設海外倉等也超出了單個企業的能力范圍,因而必須依賴于合作伙伴,才能形成完整的跨境電商生態系統。

“對于廣州乃至整個廣東的商貿企業而言,傳統外貿企業必須重新打造自身在全球市場的競爭力。”黃子榮說。